2014中国早期胃癌筛查及内镜诊治共识意见(3)

作者:李兆申 王贵齐 张澍田 来源:中华消化内镜杂志

七、内镜精查(intensive endoscopic examination)

(一)检查前准备

1.检查前患者应禁食≥6 h,禁水>2h,有梗阻或者不全梗阻症状的患者应延长禁食、水时间,必要时应洗胃。

2.检查前应向患者做好解释工作,消除患者的恐惧感,嘱其平静呼吸、不要吞咽口水,避免不必要的恶心反应。

3.检查前10 min给予患者黏液祛除剂(如链霉蛋白酶)及祛泡剂(如西甲硅油)口服,以清除胃内黏液与气泡,可以改善胃部视野,提高微小病变的检出率。

4.检查前5 min给予1%盐酸达克罗宁胶浆或1%利多卡因胶浆5-10 ml含服,或咽部喷雾麻醉。有条件的单位可在麻醉师配合下使用静脉镇静或麻醉,可提高受检者内镜检查的接受度。无痛苦胃镜是否可提高早期胃癌检出率目前尚无明确证据,但是无痛苦内镜能够明显的提高受检者内镜检查的接受度。

(二)内镜检查过程

1.患者取左侧卧位,头部略向前倾,双腿屈曲。

2.经口插镜后,内镜直视下从食管上端开始循腔进镜,依次观察食管、贲门、胃体、胃窦、幽门、十二指肠球部及十二指肠降部。退镜时依次从十二指肠、胃窦、胃角、胃体、胃底贲门、食管退出。依次全面观察、应用旋转镜身、屈曲镜端及倒转镜身等方法观察上消化道全部,尤其是胃壁的大弯、小弯、前壁及后壁,观察黏膜色泽、光滑度、黏液、蠕动及内腔的形状等。

如发现病变则需确定病变的具体部位及范围,并详细在记录表上记录。检查过程中,如有黏液和气泡应用清水或去泡剂和去黏液剂及时冲洗,再继续观察。

3.保证内镜留图数量和质量:为保证完全观察整个胃腔,既往有日本学者推荐拍摄40张图片。也有推荐留图22张:直视下,胃窦、胃体下部和胃体中上部,分别按前壁、后壁、大弯、小弯各留1张图;翻转视角下,胃底贲门部留图4张,胃体中上部和胃角各留图3张。如果发现病灶,另需额外留图。同时,需保证每张图片的清晰度。国内专家较为推荐的是40张。

(三)内镜检查技术

1.普通白光内镜:早期胃癌的白光内镜表现并不具有明显的特征性,易与胃炎等良性病变的黏膜改变相混淆。检查时应特别注意与周围黏膜表现不同的局部区域黏膜改变,如:黏膜局部色泽变化(变红或发白),局部黏膜细颗粒状或小结节状粗糙不平,局部黏膜隆起或凹陷,黏膜浅表糜烂或溃疡,黏膜下血管网的消失,黏膜皱襞中断或消失,黏膜组织脆、易自发出血,胃壁局部僵硬或变形等。

2.化学染色内镜( chromoendoscopy):化学染色内镜是在常规内镜检查的基础上,将色素染料喷洒至需观察的黏膜表面,使病灶与正常黏膜对比更加明显,从而有助于病变的辨认及活检的准确性,提高活检的阳性率;并可对早期胃癌的边缘和范围进行较准确的判断,以提高内镜下黏膜切除的完整性。色素内镜使用的染料很多,主要有靛胭脂、亚甲蓝(美蓝)、醋酸和肾上腺素。必要时可混合使用,如醋酸+靛胭脂等。

(1)靛胭脂:可显示黏膜细微凹凸病变,正常的胃黏膜表现出清晰的胃小区结构。早期胃癌可以有以下表现:正常胃小区结构消失,黏膜表面呈颗粒样或结节样凹凸异常,颜色发红或褪色,病变区易出血,黏膜僵硬等。

(2)亚甲蓝:亚甲蓝(0.3%-0.5%)不被正常胃黏膜所吸收着色,而肠上皮化生、异型增生及癌性病灶黏膜可吸收亚甲蓝而被染成蓝色,肠上皮化生和异型增生的黏膜着色快而浅,胃癌细胞着色慢(30 min以上),颜色深蓝或黑色,不易冲洗掉。

(3)醋酸:1.5%的醋酸喷洒于胃黏膜表面可使黏膜发白,根据黏膜病变及肿瘤分化程度不同,黏膜发白的持续时间变化较大。正常黏膜发白时间较长,而低分化癌或黏膜下层癌发白时间较短。

(4)肾上腺素:在喷洒0.05 g/L肾上腺素后,非癌黏膜从粉红色变为白色,用放大内镜观察无异常微血管;而癌组织黏膜仍为粉红色,微血管结构扭曲变形。

3.电子染色内镜(digital chromoendoscopy):电子染色内镜在内镜下可以不喷洒染色剂就能显示黏膜腺管形态的改变,从而避免了染料分布不均匀而对病变的错误判断,与色素内镜相比,电子染色内镜还可清晰观察黏膜浅表微血管形态,并且能在普通白光内镜和电子染色内镜之间反复切换对比观察,操作更为简便。

窄带成像技术(narrow band imaging,NBI)使内镜检查对黏膜表层的血管显示更加清楚,不同病变时黏膜血管有相应的改变,根据血管形态的不同诊断表浅黏膜的病变。但是,由于胃腔空间较大,利用光源强度较弱的NBI筛查早期胃癌病灶较困难,多在普通白光内镜下发现疑似胃黏膜病变时,再用NBI结合放大内镜对病灶进行鉴别,提高早期胃癌的诊断率。

智能电子分光技术( Fuji intelligent chromo endoscopy,FICE)具有较高强度的光源,可选择3种波长的光谱组合成最多达50种的设置,从而获得不同黏膜病变的最佳图像。FICE可以更方便地提供清晰的血管图像,有助于早期胃癌的诊断,提高活检检查的准确率。智能电子染色内镜(I-Scan)除了有传统的对比增强和表面增强模式外,还可分别强调微血管形态和黏膜腺管形态。

4.放大内镜(magnifying endoscopy):放大内镜可将胃黏膜放大几十甚至上百倍,可以观察胃黏膜腺体表面小凹结构和黏膜微血管网形态特征的细微变化,尤其是与电子染色内镜相结合,黏膜特征显示更为清楚,具有较高的鉴别诊断价值。电子染色内镜结合放大内镜检查,不仅可鉴别胃黏膜病变的良恶性,还可判断恶性病变的边界和范围。

5.激光共聚焦显微内镜(confocal caser endomicroscopy,CLE):激光共聚焦显微镜可在普通内镜检查同时,显示最高可放大1 000倍的显微结构,达到“光学活检”的目的。CLE是对形态学和组织病理学同时诊断的技术,研究证明其对早期胃癌具有较好的诊断价值。CLE可实时模拟组织学检查,清晰显示目标部位胃小凹、细胞以及亚细胞水平的显微结构,易于检出黏膜内早期癌变。

6.荧光内镜( fluorescence endoscopy):荧光内镜是以荧光为基础的内镜成像系统,能发现和鉴别普通内镜难以发现的癌前病变及一些隐匿的恶性病变,但是,该方法对设备要求高,检查费用昂贵,目前在临床常规推广应用仍较少。

早期胃癌的内镜下精查应以普通白光内镜检查为基础,全面清晰地观察整个胃黏膜,熟悉早期胃癌的黏膜特征,发现局部黏膜颜色、表面结构改变等可疑病灶,可根据各医院设备状况和医师经验,灵活运用色素内镜、电子染色内镜、放大内镜、超声内镜、荧光内镜、共聚焦内镜等特殊内镜检查技术以强化早期胃癌的内镜下表现,不但可以提高早期胃癌的检出率,而且还能提供病变深度、范围及组织病理学等信息。

(四)早期胃癌的内镜下分型

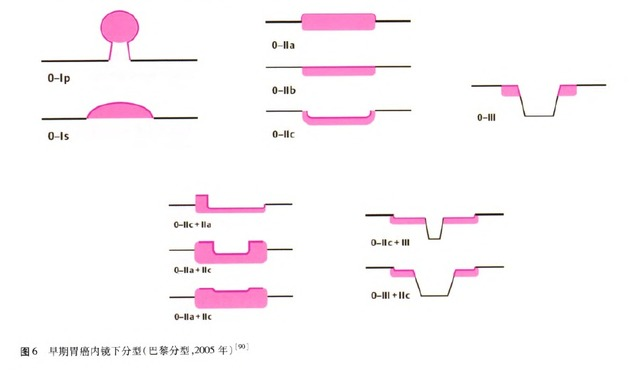

早期胃癌的内镜下分型依照2002年巴黎分型标准及2005年巴黎分型标准更新。浅表性胃癌(Type 0)分为隆起型病变(O-I)、平坦型病变(0-Ⅱ)和凹陷型病变(0-Ⅲ)。0-I型又分为有蒂型(O-Ip)和无蒂型(O-Is)。O-Ⅱ型根据病灶轻微隆起、平坦、轻微凹陷分为0-Ⅱa、0-Ⅱb和0-Ⅱc三个亚型。

0-1型与0-Ⅱa型的界限为隆起高度达到2.5 mm(活检钳闭合厚度),0-Ⅲ型与0-Ⅱc型的界限为凹陷深度达到1.2 mm(活检钳张开单个钳厚度)。同时具有轻微隆起及轻微凹陷的病灶根据隆起/凹陷比例分为0-Ⅱc+Ⅱa及0-Ⅱa+Ⅱc型。凹陷及轻微凹陷结合的病灶则根据凹陷/轻微凹陷比例分为0-Ⅲ+Ⅱc和0-Ⅱc+Ⅲ型(图6)。

(五)活检病理检查

1.如内镜观察和染色等特殊内镜技术观察后未发现可疑病灶,可不取活检。

2.如发现可疑病灶,应取活检,取活检块数视病灶大小而定。可以按照以下标准进行:病变>1 cm,取标本数≥2块;病变>2 cm,取标本数≥3块;病变>3 cm,取标本数≥4块。标本应足够大,深度应达黏膜肌层。

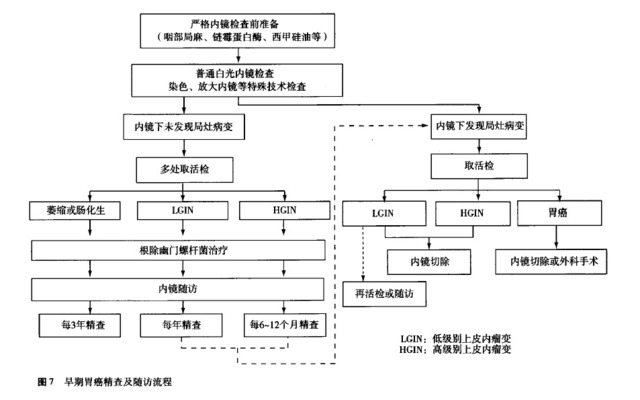

早期胃癌精查及随访流程详见图7。

八、术前评估

(一)病灶浸润深度、范围及淋巴结转移评估

术前准确地对肿瘤分期进行评估有助于合理地选择治疗方式。目前,对于无淋巴结侵犯的早期胃癌主张行内镜下微创治疗,而已有淋巴结转移,或者尚未发现淋巴结转移但风险较高的SM2、SM3癌,以及有远处转移的病变仍首选外科手术治疗,因此术前准确判断肿瘤浸润深度、范围及淋巴结侵犯是选择合理的治疗方式、判断预后和决定治疗成败的关键。

关于肿瘤浸润范围的评估主要借助于化学和电子染色内镜来判断,对深度的判断主要依靠超声内镜,但均缺乏统一的标准,准确的评估仍依靠术后标本的病理诊断。EUS在判断肿瘤浸润深度的准确率只有80%-90%,尤其是溃疡型胃癌易误判。

1.内镜超声( endoscopic ultrasound,EUS):EUS被认为胃肠道肿瘤局部分期的最精确方法,常用以区分黏膜层和黏膜下层病灶。EUS能发现直径5mm以上淋巴结。淋巴结回声类型、边界及大小作为主要的判断标准,认为转移性淋巴结多为圆形、类圆形低回声结构,其回声常与肿瘤组织相似或更低,边界清晰,内部回声均匀,直径>1 cm;而非特异性炎性肿大淋巴结常呈椭圆形或三角形高回声改变,边界模糊,内部回声均匀。

关于血管与淋巴结的鉴别,可通过移动镜身从不同角度观察,也可通过彩色多普勒功能加以判别。另外,术前EUS还可用于预测内镜切除的安全性(包括操作时间和出血风险)。

2.CT:CT检查主要用于判断胃癌有无远处转移。CT对进展期胃癌的敏感性约为65%-90%,早期胃癌约为50%:T分期准确率为70%-90%,N分期为40%- 70%。因而不推荐使用CT作为胃癌的首选诊断方法,仅用于评估远处转移以及辅助EUS评估局部淋巴结侵犯。

3.MRI:增强肝脏MRI检查对了解胃癌的远处转移情况与增强CT的准确度基本一致,但对胃癌N分级的准确度及诊断淋巴结侵犯的敏感性低于CT检查,因而不推荐使用MRI对早期胃癌淋巴结侵犯进行评估。

4.PET-CT:PET-CT对胃癌各站转移淋巴结的检出敏感性均较低,特别是对N1站,显著低于CT。并且PET检查费用较高,故不推荐应用PET-CT对早期胃癌淋巴结侵犯进行评估。

考虑到成本效益,本共识推荐使用EUS或CT做为早期胃癌术前是否存在淋巴结转移的方法。

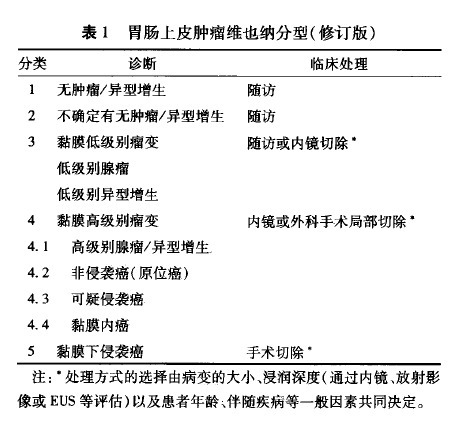

(二)病理分型标准及临床处理原则

参照1998年维也纳胃肠上皮肿瘤病理分型标准,根据不同内镜和病理诊断,选择不同的临床处理方式(表1)。